鄒芷茵《食字餐桌》——細味經典作品中的美食

背景簡介

鄒芷茵——香港作家、編輯,從事香港地誌、報刊及飲食文學研究,曾分別獲得中文文學創作獎和青年文學獎。於二零一九年,鄒芷茵把她曾經於《聲韻詩刊》發布的、介紹的香港詩人如何寫飲食的專欄,結合成散文集《食字餐桌》出版。其後,她也在《明報》經營飲食專欄「讀書時光」,並於二零二三年出版第二本散文集《小食部》(王瀚樑,2024)。除了以上的兩本散文集以外,她也是《疊印——漫步香港文學1、2》的主編。

鄒芷茵曾在《虛詞》的專訪中提及:「杜杜是其中一個啟發我的作家,他的每一本作品我都可以讀五次以上。」事實上,我們也能從鄒芷茵的作品中捕捉到杜杜的寫作風格。例如:鍾怡雯(2002)曾評論杜杜的飲食散文相對起當代的浪漫主義式抒情散文,更少懷舊、感傷的成分,反而較多知識類型的整合和羅列,百科全書式的博學,類似於知識散文。《雲吞與陰陽哲學的關係》就是很好的例子,杜杜在此篇散文中不但提及了民俗學、文學和哲學,還有聖經和形而上學意義等新奇的領域,而我們也能在鄒芷茵的寫作手法中觀察到相似的「資料整合」寫作手法。

譬如我們今天主要介紹的《食字餐桌》的文本中,便首先從文學與影視作品的角度切入食物,繼而透過種種的資料堆砌(報紙、食譜,歌詞等等),深入結構食物背後的歷史與文化意義。正如鍾怡雯(2002)認為,飲食是一種文化方式,無論是東方或西方,它都具體而微地凸顯出一個民族和社會的特質。飲食散文不應單純停留在「滋味」,更應有司空圖所謂的「韻味」,也就作者的飲食品味和風格,乃至文化教養。藉此角度分析鄒芷茵的飲食散文,她不但做到了詳盡地介紹食物的「滋味」(味道),更寫出了食物的「韻味」(文化背景),真正地寫出了飲食散文的精粹。

談論到鄒芷茵的創作方式,她曾把飲食文章比喻為烹調,明言最重要的是「用心」,和周星馳在《食神》中的煮食道理一樣:一字記之曰——心!她認為飲食文章和烹調一樣,都不是直接把食材放進鍋裏便作罷,不然每頓都是「打邊爐」。為了避免這種情況,鄒芷茵在寫作時會先感受自己的感官反應,然後再了解別人怎麼說這件事情,繼而研究它的歷史、典故,集合這三項元素,才會誕生自己的創作(王瀚樑,2024)。而接下來我們也會詳細闡述具體上鄒芷茵如何在《食字餐桌》中體現這種寫作模式。

《食字餐桌》於二零一九年透過後話文字工作室出版,主要分為三個部分:點心與湯、主菜與主食、甜品與餐飲。這也和我們一般的飲食順序一樣,另外,鄒芷茵的章節標題設計和非常值得一提。例如《不列顛的傾城麵包》這個章節,就已經有三個不同元素了。「不列顛」指的是文中介紹的不列顛群島戰爭中,充飢用的快速麵包,而「傾城」指的是香港日占時期裏,張愛玲作品中如何透過香港的飲食書寫,表達出一種對故鄉酒囊餅的懷念。鄒芷茵用麵包這項食物貫穿了不同國家的戰爭歷史,也恰恰用了傾城的意象領標題更生動、吸引。除此以外,也有不少的標題是呼應了書名的「食字」(利用諧音和近音,帶來一詞多義的修辭技巧)的,比如《移動城堡裏的威爾斯乾醃脊肉》就「食」了宮崎駿的《哈爾的移動城堡》,從以點名主題——介紹這套動畫裏的煙肉。

創作方式

在創作方式部分,我們可分為對食物的歷史追根究底、對食物的觸覺和食譜的書寫去分析。

2.1. 對食物的歷史追根究底

鄒芷茵在書中對尋常食物上溯歷史,她主力還原食物原貌,原貌並非強調「正宗」,讓食物歸返時代。例如:在《多情應笑叉燒》中,她先寫到「晚飯去『斬料』」,繼而從「斬料」開始延伸,加入百木的小說〈如果刺蝟〉、李維陵的小說〈疑犯〉和八零年代玉冰燒廣告歌詞,去表達出叉燒佐飯(「斬料」)由古至今都是充飢佳品,能解奔波之苦。繼而她引用了不同資料,包括:《天光報》、《文藝青年》,甚至提到「相傳諸葛亮發明叉燒包。在提到叉燒歷史背景時,不僅講述了其在粵菜中的地位,還結合了廣州燒臘文化的發展,展現了叉燒從傳統到現代的演變過程。

這種創作手法使食物的歷史不再是簡單地羅列出來,而是通過生動的敘述,讓讀者感受到食物背後的文化脈絡。同時,她透過夾敍(參考和引用其他文本)夾議(自己的看法)去探討叉燒的身世。在文中可見,她以打通核心外圍與內圍的方式進行創作,並非單純對文史材料的博聞強記,而是對香港文學文化論述的念茲在茲。最後她帶出結論:「總帶點不正宗的曖昧,何妨探究是否真正的廣東菜,重要的是叉燒包陪伴香港的時代回憶」。她沒有強調「正宗」的價值,那是因為沒有正宗。港式食物的原貌追溯歷史往往是因為移民然後植根的變異物種。由此可見,鄒芷茵的創作「言之有物」,能夠簡潔地引用了許多不同資料,並沒有陷入「身世」的論證,彷彿就像她在吃叉燒時,腦海中聯想到這些想法,最終還是回到叉燒的重點上,帶出最後的看法。

在另一方面,鄒芷茵對專有名詞十分考究。在提到部分專有名詞時,她沒有含糊帶過,而是把國家和食物方面的專有名詞的中文譯名及英文原名都寫在文中。例如在《不列顛的傾城麵包》中(下列引文所示),列出殖民地快速麵包的種類時,正如顯示出的引文段落,見到不列顛群島、士干餅、威爾斯鬆餅等等,既有寫出中文名,亦有用括號寫出英文譯名。

「也許不列顛群島(British Isles)的島民,都很會應付戰爭。他們的早餐桌總是堆滿形形色色的、不用酵母發酵的快速麵包(Quick bread):有士干餅(Scone)、威爾斯的威爾斯鬆餅(Welsh cake)、愛爾蘭的梳打麵包(Soda bread; farl)、蘇格蘭的燕麥餅(Oatcake)……都是非常適合在頹垣敗瓦之中且戰且吃的糕點。」——《不列顛的傾城麵包》

而在《移動城堡的威爾斯乾醃脊肉》一篇,研究作品中的Bacon時,非純粹寫「我覺得Bacon譯得不太好」,而是仔細列出她對Bacon不同的中英文名字的看法,讓讀者一起思考。

「把「Bacon」譯成「燻肉」、「煙肉」、「培根」,似乎未算完美。豪爾的老家是威爾斯(Wales),吃的應該是乾醃脊肉(Drycured backbacon)。」--《移動城堡的威爾斯乾醃脊肉》

從對尋常食物上溯歷史及與食物相關的專有名詞的地方,可見作者對食物歷史追根究底。這亦是我們創作時可以思考的方向,豐富內容,讓讀者更加感受到作者撰文的用心。

2.2. 對食物的觸覺

鄒芷茵在閱讀時,敏銳地捕捉到食物的出現,並將其與自己的生活體驗和情感相結合,建立起了一個豐富的食物數據庫。例如在《卡夫卡、白雪公主與蘋果派》一文中,她提到「蘋果批」,會聯想到卡夫卡和白雪公主。(這種聯想並非偶然)基於她對文學作品中食物描寫的深度關注。使得她能夠在寫作中將食物與文學作品中的情節、情感和文化背景緊密相連,讓食物成為一種獨特的文化符號。通過這種方式,她不僅豐富了自己的寫作素材,也讓讀者在閱讀時能夠感受到食物與文學作品之間的奇妙聯繫。因此,以「飲食書寫」為例,我們創作時,不只可以閱讀與食物有關的作品,在閱讀任何作品時,都應保持觸覺,因為不知道在哪個時候正好可以用到。

2.3. 書寫食譜

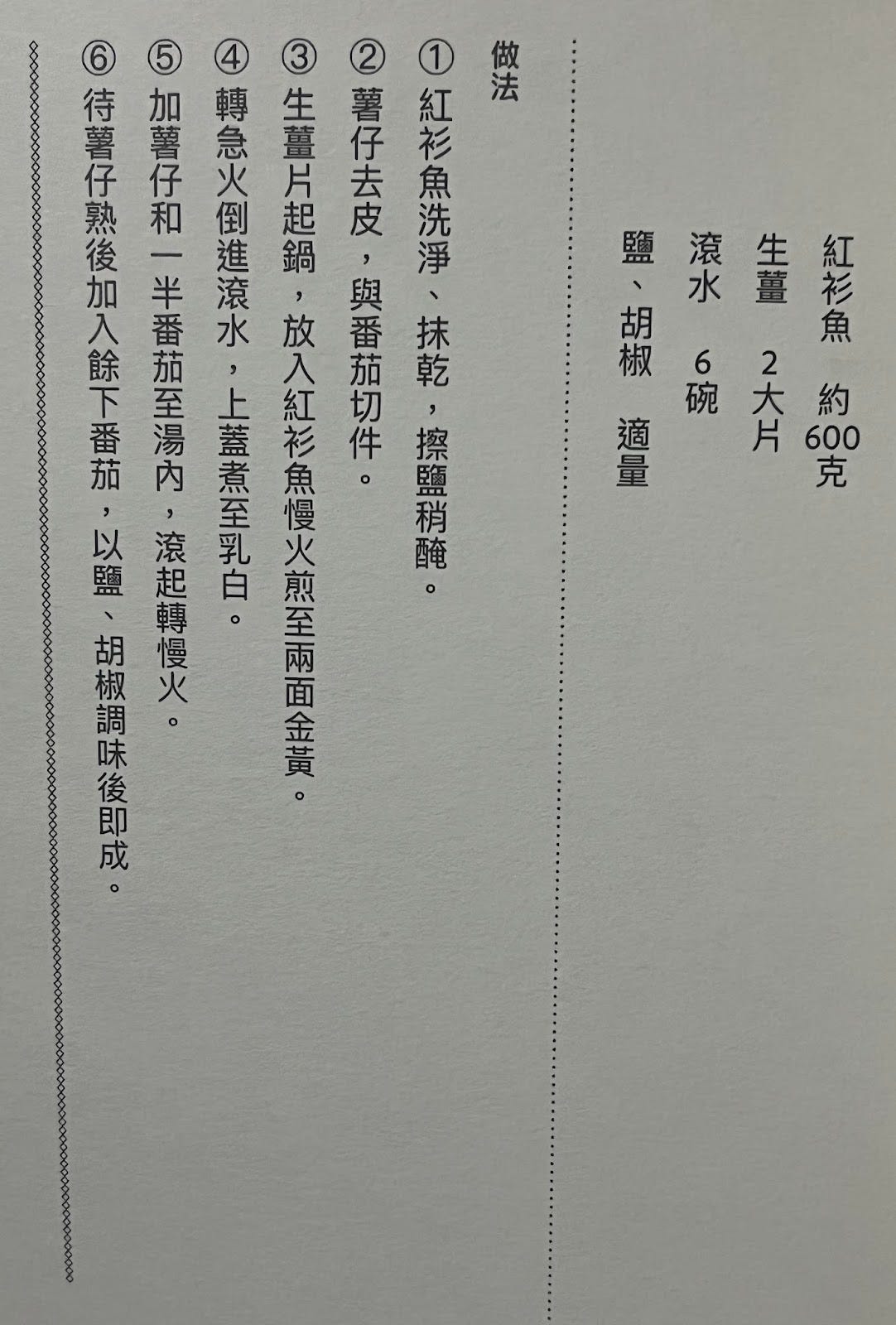

鄒芷茵不單單如食譜書一樣寫食譜,亦不只是如金庸一樣描寫食物,讓讀者自行意味。雖然書中大都是尋常食物,如:雲吞、叉燒、蘋果批等,但即使尋常食物,部份食物附有食譜,可見她期望的受眾不止是香港本地人,也想透過記錄下來的故事和做法,推廣給外地人。鄒芷茵分了兩種方式寫食譜,第一種是她親自下廚的食譜,這種會較詳細,列出每個步驟該做的事,如:《李國偉與魚湯》,在該文章結尾處,加入小食譜,包括會有材料份量、步驟做法等。

第二種是她參考其他文獻的食譜,如:左邊兩張圖顯示《租房與炒蛋》的食譜是在文內簡單概括,而右圖顯示《卡夫卡、白雪公主與蘋果派》則相對完整,但都只是簡單地輯錄在段落中。

作者通過自己的烹飪經驗和閱讀經驗,將作品中的美食具象化,由食物描寫轉化為具體的食譜,讓讀者能夠在廚房中重現這些文學中的味道。這種創作方式不僅讓讀者感受到食物的文化內涵,還增加了作品的實用性和趣味性,從而實現由「閱讀」到「體驗」的轉變。以上都是值得我們探究的創作方式。

「文藝創作」與「文化研究」的融合

相信大家都應該讀過李碧華寫的《胭脂扣》,但大家還記得這本文學作品中出現過的食物嗎? 沒錯,就是十二少跟如花提分手時,如花正在為十二少煮的片糖湯圓。

在分析鄒芷茵的《〈胭脂扣〉裏的湯圓》這一章前,先來看看原著中,李碧華的飲食書寫:

「如花水蔥似的手,正在搓著麵粉糰,她正學習一下,怎樣弄一鍋湯圓。捏出一小粒一小粒的粉團,然后一粒粉糰包一粒片糖餡。圓是不怎麼圓,怎麼搓也不圓。有時,片糖的方角竟會滲了出來,於是可以預料得到,不消一刻,糖在沸水中溶了,便緩緩地漏掉,混在水中,糖的芳蹤,杳不可尋,那湯圓,成了一個空心的物體,在水中漂漾。」——《胭脂扣》

雖然在正本小說裏,湯圓的部分只佔了兩段的描寫,但作者已經巧妙地利用湯圓去象徵如花和十二少不得圓滿的愛情。可能我們讀者在閱讀的時候,是停留在了以上的分析,但鄒芷茵卻留意到李碧華從眾多類型的湯圓中挑選「片糖湯圓」的原因,繼而從解讀意象、到提煉和添加意象,甚至與外在世界互文,達到了文藝創作與文化研究的融合。

3.1. 深入解讀意象

鄒芷茵利用片糖湯圓的特性,加以說明如花和十二少兩人愛情的悲劇性。鄒芷茵表示「片糖湯圓最易也最難」,容易的地方在於備料簡單,切成小方粒就可爽快地裹進粉團裏。而困難的地方在於片糖粒稜角太多,難以搓圓,加上質地又硬,一派沉甸甸,難以融化。煮來煮去,既不圓,也不浮不化,自然難吃。

「如花選這種註定不好吃的湯圓來學,很快便發現怎麼都不成樣子。」——《〈胭脂扣〉裏的湯圓》

透過以上一句的描寫,鄒芷茵已經爽快地點名了片糖湯圓除了象徵不圓滿的愛情以外,更加重要的是兩個人是「注定」不能在一起的悲劇性。

3.2. 提煉意象

《食字餐桌》中曾有以下的一段描述:「她(如花)嘗試把一粒片糖當作湯圓餡,端正地放在糯米粉糰中,也嘗試把自己端正地放在十二少出走後的新家裏。」

這裏的「片糖」已經不是食物的層面那麼簡單,鄒芷茵進一步地把它提煉成如花自己。她之所以和片糖一樣充滿稜角,無法容納於粉團裏的原因是:她以前從未為任何客人奉上湯圓,但遇見真愛後,便甘願「洗手作羹湯」。然而,如花終究不能磨平往日作為妓女的痕跡,把自己搓成「入得廚房,出得廳堂」的夫人。所以如花就如同片糖一樣無法安頓與粉團,也就是十二少的新家中。

3.3. 延伸意象

在《〈胭脂扣〉裏的湯圓》末尾部分,鄒芷茵突然加入黑芝麻湯圓這個元素,她形容鴉片烏黑乾黏,其實比較像黑芝麻蓉,從而添加自己的飲食想像:「要是如花懂得做黑芝麻湯圓,她至少可把生鴉片裹進湯圓裏,或者能騙過十二少那張吃盡山珍海錯的嘴。」

這裏的意象延伸非常有趣,因為鄒芷茵利用了湯圓「看不見內餡」的特性,為《胭脂扣》本已經注定的結局增加了一條潛在的分支線。如果說片糖湯圓象徵團圓好結局,那麼黑芝麻湯圓則象徵最壞的、如花因愛成恨而毒死十二少的悲劇,這是的如花就是一個殺人兇手了。從這個突如其來的新結局想像,我們明白真正恐怖的毒藥不是鴉片,而是表面無害,實則致死的湯圓,因為它代表的是情人之間的欺騙。

鄒芷茵從食物的想像中,延伸出一個新的意象,並透過這個意象深入挖掘,和表現出人物從愛到恨的陰暗面,乃至於一個截然不同的故事結局。

與外在世界互文

鄒芷茵在章節最後,透過《胭脂扣》本身的文本意象,和自己添加的新意象,將文學世界投進現實中,進行互文。

「我隨手把用來煮湯的片糖切粒,包成湯圓,同三顆黑芝麻湯圓下鍋煮熟,向盛著片糖湯圓的碗灑幾瓣乾玫瑰上桌。換了一壺熱茶,淡然問P:『你想吃片糖,還是黑芝麻?』」——《〈胭脂扣〉裏的湯圓》

雖然在散文集裏沒有明瞭P是誰,但我猜應該是鄒芷茵的丈夫。基於這個猜測,鄒芷茵是把自己代入了如花一角,亦將P代入了十二少的角色,重新上演《胭脂扣》的劇情。鄒芷茵帶著讀者從現實世界走進文學世界,設身處地地思考,如果自己是如花,當刻會有怎樣的抉擇? 到底是重新煮好片糖湯圓,與十二少重歸於好,還是毒死情人,同歸於盡? 透過這種互文寫作,鄒芷茵不但堆砌了一種懸疑的氛圍,還讓讀者身臨其境,更有體會文本的意涵。

總括而言,鄒芷茵基於對《胭脂扣》作品的文化研究,也就是解讀片糖湯圓的飲食意象,繼而誕生自己的文藝創作,包括提煉意象、增加黑芝麻湯圓意象,和與外在世界互文三部分,達到將文化研究和文藝創作融為一體,不但透過人人皆吃過的「湯圓」,把讀者和作品的距離拉近,讓我們明白其實誰都可以書寫飲食,更利用文藝化的處理令文章不會過於科普性,透過食物令讀者對經典作品有新的解讀和詮釋方向,成為鄒芷茵獨有的飲食散文。

結語

鄒芷茵的《食字餐桌》深入探討了飲食與文學創作之間的密切關係。食物作為日常生活中最尋常的元素,卻能激發創作者從平凡中發現不尋常的靈感。每個人都擁有獨特的飲食體驗,即使面對相同食物,產生的感受與文字表達也各不相同。這種尋常與不尋常的關係,正正存在於我們的潛意識中,就像隨意走進餐廳時,內心其實隱藏著某種飲食期待。優秀的飲食寫作能超越食物本身,讓文字承載多重感官體驗,成為記憶與情感的載體。作家將食物消化後轉化為文字,再經讀者「二次消化」,形成層次豐富的詮釋循環,將食物升華至美學體驗。

參考資料:

王瀚樑(2024年3月)〈日常爐灶,文化人情——訪《小食部》作者鄒芷茵〉。《虛詞》。 取自https://p-articles.com/heteroglossia/4413.html

李日康(2019)。〈酒肉穿腸過後--《食字餐桌》〉。後話文字工作室。https://zihua.org.hk/magazine/issue-25/article/review-dining-table/

李碧華(1985)。《胭脂扣 / 李碧華著 (初版)》。天地。

洪詩韵(2020)。〈百年老字號--讀《食字餐桌》〉,微批。

https://paratext.hk/?p=2461

葉梓誦(2019)。序言,在鄒芷茵(著),《食字餐桌》。後話文字工作室。

鄒芷茵(2019)。《食字餐桌》。後話文字工作室。

鍾怡雯(2002)。〈論杜杜散文的食藝演出〉。《中外文學》,31(3),84–95。取自https://doi.org/10.6637/CWLQ.2002.31(3).84-95